Le 8 septembre 2021 sort le film Boîte noire, un thriller réalisé par Yann Gozlan. Matthieu Vasseur incarné par Pierre Niney est un technicien dans l’aviation civile chargé de réaliser l’enquête du vol Dubaï-Paris qui s’est crashé dans le massif alpin. Erreur de pilotage, défaillance ou acte terroriste, Matthieu n’écarte aucune possibilité et analyse minutieusement les boîtes noires pour parvenir à la vérité.

Ce film est l’occasion de vous présenter la boîte noire. Nous savons bien sûr qu’elles sont un élément essentiel pour la compréhension d’un accident aérien. A l’instar du film, cet outil permet de comprendre pourquoi l’accident est arrivé. Récemment, les boîtes noires ont par exemple permis de comprendre les défaillances du Boeing 737 Max. Qui a inventé la boîte noire et comment fonctionne-t-elle ?

Qu’est-ce qu’une boîte noire ?

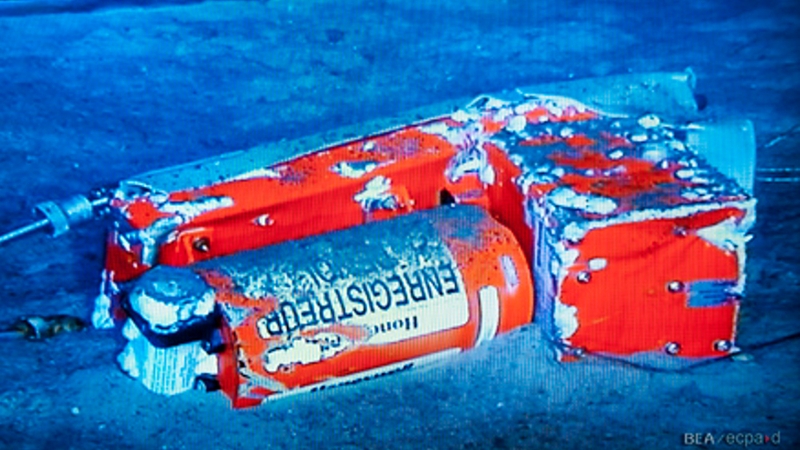

Tout d’abord, il faut savoir qu’une boîte noire n’est ni noire, ni une boîte. C’est en fait un cylindre monté sur deux grandes pièces de métal et ressemble plus à un compresseur d’air qu’à un magnétophone. Et cette “boîte” ne peut évidemment pas être noire. Après tout, vous imaginez tenter de retrouver une boîte sombre au fond de l’océan ? Ou dans une jungle ? Non bien sûr, et c’est pour cela qu’elle d’un orange bien vif !

Le nom exact de ce que nous appelons la « boîte noire » est enregistreur de données de vol (FDR). Et c’est exactement ce qu’il fait. Il enregistre électroniquement les données de vol telles que l’échappement du moteur, la température, le débit de carburant, la vitesse de l’avion, l’altitude et le taux de descente. Cela permet de faciliter les enquêtes après un accident. Et pour être honnête, l’appeler enregistreur est plus réaliste que de l’appeler boîte.

Le Hussenographe, l’ancêtre de la boîte noire

Le pilote et fabricant, le colonel François Hussenot, était un ingénieur français à l’origine de l’invention du premier enregistreur de vol à la fin des années 1930.

Diplômé de l’École Polytechnique, François Hussenot débute sa carrière en 1935 comme ingénieur d’essais. Il se spécialise dans l’étude, la fabrication et la mise au point d’instruments d’essais en vol. En 1939, il conçoit un enregistreur de données de vol utilisant des photographies. Des capteurs embarqués émettaient des signaux dans la boîte à travers des miroirs calibrés et traçaient un tableau des paramètres de vol, notamment l’altitude, la vitesse de l’air et la position des commandes du cockpit. Comme l’appareil fonctionnait comme une caméra, son intérieur devait être dans l’obscurité totale, d’où, peut-être, le caractère « noir » de la boîte.

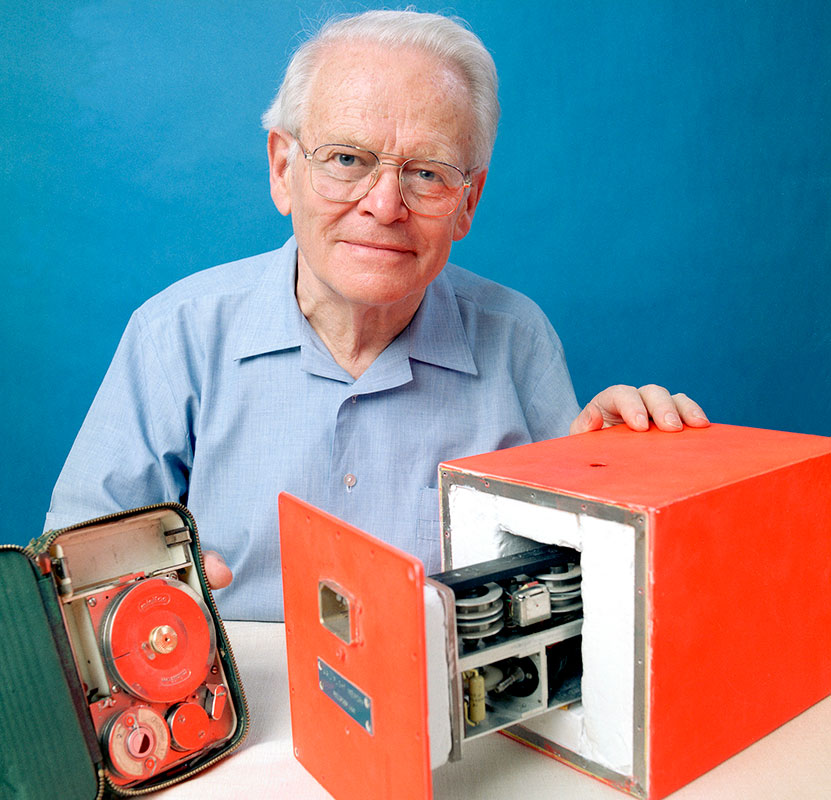

David Warren, l’inventeur des boîtes noires modernes

Jeunesse et éducation

Tout commença.. par un crash d’avion. Original, non ? Le vendredi 19 octobre 1934, l’avion de ligne Miss Hobart s’abîme en mer. A son bord, 12 personnes, dont un homme, le révérend Hubert Warren, père du futur inventeur de la boîte noire. On peut penser que cette tragédie décida du destin de son fils, David Warren.

Pensionnaire à la Launceston Boys’ Grammar School en Tasmanie, David Warren bricolait un poste de radio offert par son père après les cours, apprenant ce qui le faisait fonctionner. Au milieu de la vingtaine, David Warren obtint un diplôme en sciences de l’université de Sydney et un doctorat en chimie de l’Imperial College de Londres. Sa spécialité était la science des fusées et il a travaillé comme chercheur pour l’Aeronautical Research Laboratories (ARL), une partie du ministère de la défense australien qui se concentrait sur les avions.

Le premier enregistreur

Dans les années 1950, un certain nombre d’avions de ligne à réaction Comet se sont écrasés sans que l’on puisse trouver la cause de ces catastrophes. David Warren pensait qu’un enregistrement du pilote et des autres membres de l’équipage, ainsi que les relevés des instruments au moment de l’accident, pourraient donner des indices sur la cause d’un crash. Personne n’a été très intéressé par son idée.

Alors, avec l’aide de deux de ses collègues, David Warren a fabriqué un appareil d’enregistrement rudimentaire. Il a été nommé « ARL Flight Memory Unit » et a été produit en 1957. Il enregistrait, sur un fil d’acier, la voix du pilote et les relevés des instruments pendant 4 heures. La machine a été testée avec succès, mais personne en Australie n’était encore intéressé par la construction et la vente de ces appareils.

En 1958, le secrétaire du United Kingdom Air Registration Board, qui visitait l’ARL, fut très enthousiaste à propos de cet enregistreur. Il s’arrange pour que David Warren emmène sa machine en Angleterre. Là, David Warren reçut une équipe de scientifiques pour l’aider à fabriquer des modèles améliorés, notamment concernant le temps d’enregistrement. Les nouveaux modèles sont logés dans des boîtes résistantes aux chocs et au feu. Elles sont alors vendus dans de nombreux pays. Dès lors, la boîte noire se généralisa rapidement.

Comment fonctionne la boîte noire ?

Une « boîte noire » se compose de deux parties distinctes : l’enregistreur de données de vol ou Flight Data Recorder (FDR) et l’enregistreur de voix du cockpit ou Cockpit Voice Recorder (CVR). Ils sont obligatoires sur tout vol commercial ou jet d’entreprise. Elles sont généralement conservés dans la queue de l’avion, où ils ont plus de chances de survivre à un crash.

Le FDR enregistre au moins 88 paramètres obligatoires concernant le vol, dont la vitesse, l’altitude, la position du gouvernail, la position des roues, la pression atmosphérique et (si l’on en croit les hôtesses de l’air) qui a encore son téléphone portable allumé au décollage. Le CVR enregistre tout ce dont les gens de la cabine avant parlent ! Alors que les anciennes versions à bande magnétique pouvaient stocker jusqu’à 30 minutes de conversation à la fois, les enregistreurs numériques actuels peuvent enregistrer jusqu’à deux heures, ce qui, honnêtement, semble encore peu. Une fois que ces deux heures sont atteintes, le CVR enregistre par-dessus l’ancien enregistrement.

A l’origine, les enregistreurs étaient logés dans le cockpit avec les instruments et les pilotes. Ce n’est qu’après plusieurs accidents où l’enregistreur de données de vol n’était pas récupérable qu’ils ont été déplacés à l’arrière de l’avion, en partant du principe qu’après l’impact initial, l’arrière de l’avion se déplacerait à une vitesse plus lente.

Quelques faits à savoir sur la boîte noire

Un souhait d’enregistrer dès le début de l’aviation

L’histoire des enregistreurs de données de vol, ou « boîtes noires », remonte aux premiers jours de l’aviation. En effet, les frères Wright ont emporté des enregistreurs de données lors de leurs premiers vols. Ils ont créé un dispositif qui enregistrait les rotations de l’hélice, la distance parcourue et le temps passé dans les airs. Cet enregistreur initial était très rudimentaire et n’enregistrait que des données de vol limitées, notamment la durée, la vitesse et le nombre de tours du moteur.

Des boîtes à toute épreuve

Les boîtes noires sont soumises à toute une série de tests de survie, dont les suivants :

- Essai de choc – Il a été convenu que 3400 g pendant 6,5 ms seraient nécessaires pour répondre à la plupart des scénarios d’accident. Ce test est en fait effectué avec un canon. Un CVR de Fairchild a survécu à un crash dont la force a été estimée à plus de 6000 g.

- Écrasement statique – Dans ce test, une pression de 5 000 livres est appliquée sur les six points de l’axe.

- Essai de percement – L’essai de percement utilise un poids de 500 livres lâché d’une hauteur de 3 mètres. Il a été modifié pour être effectué avec un axe en acier trempé.

- Essai au feu – Les dispositifs sont soumis à une température de 1100 degrés pendant 60 minutes, puis subissent 10 heures à 260 degrés.

- Ensuite, les testeurs laissent tomber les boîtes noires dans un réservoir d’eau salée pressurisée. Ce réservoir simule la pression de l’eau à 20 000 pieds sous la surface. Pendant 24 heures. Dans un environnement légèrement moins pressurisé, elle doit ensuite survivre 30 jours complètement immergée dans l’eau salée.

Si tout se passe bien, l’appareil est soumis à une série de tests de diagnostic pour vérifier qu’il fonctionne toujours.

Une recherche souvent compliquée

Les boîtes noires sont équipées d’une balise de localisation sous-marine qui émet une impulsion lorsque son capteur touche l’eau. Cela signifie que les boîtes noires ne peuvent être détectées que si l’avion est sous l’eau. Si un crash se produit sur terre, les chercheurs n’ont que la couleur orange comme balise visuelle.

Lorsque la boîte noire touche l’eau, elle fonctionne jusqu’à une profondeur d’un peu plus de quatre kilomètres. Elle émet alors un signal par seconde pendant 30 jours avant que la batterie ne s’épuise. La boîte noire du vol MH370 a donc cessé d’émettre vers le 7 avril 2014, le vol étant le 8 mars 2014. Après l’écrasement du vol 447 d’Air France dans l’océan Atlantique, il a fallu deux ans aux équipes de recherche pour retrouver et relever les boîtes noires. Elles ont fourni des informations précieuses sur ce qui s’est réellement passé avant le crash.

Seulement 2 heures de conversations sont conservées dans le CVR

Les enregistreurs numériques ont une capacité de stockage suffisante pour 25 heures de données de vol (FDR), mais seulement deux heures d’enregistrement des conversations du cockpit (CVR), qui sont enregistrées en boucle sur elles-mêmes. Les CVR enregistrent les interactions des membres de l’équipage entre eux et avec le contrôle du trafic aérien. Il conserve aussi les bruits de fond qui peuvent donner des indices essentiels aux enquêteurs. Les versions antérieures sur bande magnétique ne pouvaient enregistrer que 30 minutes de conversations et de bruits du cockpit, qui étaient également enregistrés en boucle.

La boîte noire : conclusion

La boîte noire est une technologie majeure qui permet de comprendre les dernières heures d’un avion qui s’est crashé. Elle met en évidence l’origine de l’accident et de corriger les éventuels problèmes d’un modèle, comme le 737 Max. Elle met aussi en avant des choses qu’il aurait été difficile d’imaginer. Vous rappelez-vous du crash du vol Germanwings dans les Alpes en 2015 ? Sans la boîte noire, il aurait été presque impossible de deviner que le copilote était suicidaire. La boîte noire est donc une technologie indispensable permettant de sauver des vies ultérieurement.